Nach all den Strapazen der letzten Tage dachten wir eigentlich, dass die Umstände mit dem Grenzübertritt nach Chile wieder ein wenig besser werden würden, aber leider war dem nicht so. Schon bevor wir überhaupt offiziell im Land waren, sahen wir neben dem „Bienvenido a Chile“ Schild, dass die nächste Stadt Calama noch 192 Kilometer entfernt war. Unser Tank reichte aber maximal noch für 100 Kilometer und in dem Dorf Ollagüe, wo sich die Grenzstation befand, sahen wir leider auch keine Tankstelle. Durch unsere Müdigkeit stellten wir dieses Problem aber erstmal hinten an und kümmerten uns um den Grenzübertritt, der anders als von anderen berichtet ohne Probleme vonstattenging. Die chilenische Grenzpolizei achtet sehr penibel darauf, dass keine Früchte, Wurst oder Käse ins Land eingeführt werden. Wir hatten gehört, dass zu diesem Zweck das komplette Gepäck für eine Kontrolle ausgepackt werden muss. Unser Grenzbeamte war aber viel mehr an unserer Reise interessiert, unterhielt sich mit uns über Dinge, die wir uns im Land unbedingt anschauen sollten und zeigte uns Bilder von seinem Heimatdorf. Nachdem er einen flüchtigen Blick in unsere Koffer geworfen hatte, gab er uns noch einen Tipp zur Übernachtung und wir waren offiziell in Chile angekommen. Da wir außer den Keksen am Morgen die letzten 36 Stunden schon nichts mehr gegessen hatten, fuhren wir zu dem empfohlenen Gasthaus des Grenzers und bestellten uns eine doppelte Portion Abendessen, bevor wir uns schlafen legten. Am nächsten Morgen machten wir uns auf die Suche nach Benzin und fanden nach mehreren Versuchen jemanden, der uns etwas verkaufen wollte. Die nächsten Kilometer bestanden im Wesentlichen aus Wüste und Sandteufeln, die sich neben uns entwickelten und mich immer wieder beeindruckten. Als Tagesziel hatten wir uns die Stadt Antofagasta herausgesucht. Sie liegt direkt am Pazifik und bot dadurch wieder eine Alternative zur kargen Wüstenlandschaft der letzten Tage. Obwohl die Stadt selbst einen interessanten Eindruck machte, fuhren wir am nächsten Tag dennoch gegen frühen Nachmittag weiter, da sich schon erneuter Besuch aus Deutschland für Santiago ankündigte. Raus aus der Stadt, wieder rein in die Hochebene und wieder nichts als Wüste. Die nächste Station war das kleine Dorf Taltal, welches ebenfalls am Pazifik liegt. Am Morgen unsere Abfahrt saßen wir beim Frühstück und wurden von den beiden Kunsttherapeutinnen Paulina und Esther auf unsere Sprache angesprochen. Als wir ihnen erklärten, dass wir deutsch sprechen, wollten sie erfahren was wir hier in diesem kleinen Nest machen. Daraus entwickelte sich ein längeres Gespräch in denen sie uns erklärten, dass sie normalerweise auch nicht hier wohnen, aber aufgrund eines tragischen Erdrutsches, der vor Monaten nach starken Regenfällen die Stadt verwüstete die traumatisierten Kinder therapieren und heute ihr vorletzter Tag dort sei. Paulina, die mit ihrer großen Verwandtschaft in Santiago wohnt, lud uns ein, uns gerne zu melden, wenn wir in Santiago seien und eine Unterkunft bräuchten. Da mein Freund Arne allerdings mitten im Zentrum am „Plaza de Armas“ sein Hostel bezogen hatte und Paulina im äußersten Teil der Stadt wohnt, verwarfen wir den Gedanken zunächst, außerdem hatten wir noch einige Kilometer bis Santiago vor uns. Ich hatte die Tage zuvor schon ein wenig Probleme mit meiner Batterie und musste meist morgens das Motorrad anschieben, da sich die Batterie über Nacht meist weitestgehend entladen hatte. Als wir allerdings in Taltal starten wollten, half auch jedes Anschieben nichts und wir mussten mit dem Überbrückungskabel nachhelfen. Eigentlich hatte ich nicht vor nochmal eine neue Batterie zu kaufen, aber kurz vor der Stadt Caldera brach auf einmal komplett die Leistung des Motorrads zusammen und ich konnte noch mit maximal 20 km/h im ersten Gang weiterfahren. Aus diesem Grund legten wir einen außerplanmäßigen Stopp ein und ich überprüfte als erstes die Batterie als vermutete Fehlerquelle. Tatsächlich war seit meiner letzten Kontrolle die Batterieflüssigkeit bei zwei Kammern komplett verdunstet und die Batterie damit komplett zerstört. Wir checkten in einem Hostel ein und ich dachte zunächst, dass nun eine Odysee des Suchens beginnen würde, aber wie sooft hatten wir Glück und direkt an der Ecke der Straße befand sich ein Händler für Motorradersatzteile, der auch eine passende Batterie da hatte. Kurz umgebaut und wir konnten unsere Reise nach Santiago fortsetzen.

Arne, der auf einen Kurztrip in den Süden Chiles aufgebrochen war, sollte zwei Tage nach unserer Ankunft wieder zurück in Santiago sein, sodass wir die Stadt zunächst alleine erkundeten. Santiago ist mit ca. 6 Millionen die größte Stadt Chiles. Obwohl sie die Hauptstadt ist, liegt der Regierungssitz im 115 entfernten Valpareiso. Bis Santiago hat mir Chile eher weniger gefallen. Natürlich waren unsere vorherigen Stopps ganz nett, aber gerade die Fahrten waren unglaublich langweilig. Kurz vor Santiago änderte sich aber das Landschaftsbild leicht hin zu etwas mehr grün und die die Stadt Santiago empfand ich als einer der schönsten, die wir bisher besucht hatten. Tolle alte Gebäude umgeben von Palmen und etwas außerhalb des Stadtzentrums Streetart wo auch immer man hingeschaut hat. Außerdem gibt es in der Stadt an jeder Ecke kleine Cafés, sehr interessant gestaltete Bars und grandios angelegte Parks, die schnell zu erreichen sind und der Stadt die Hektik rauben, die man ein paar Straßen weiter in den urbanen Gegenden sofort wiederfinden kann, wenn es in der Ruhe der Parks zu langweilig werden sollte. Mir hat der Mix aus alldem sehr zugesagt. Am nächsten Tag um neun Uhr landete Arne ebenfalls wieder in Santiago und wir trafen uns kurze Zeit später, um mit ihm weiter Santiago zu erkunden und das gute Wetter zu genießen.

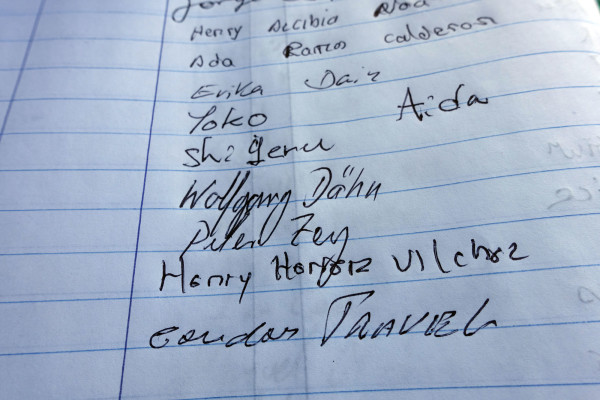

Am nächsten Tag hatte ich von Paulina eine Nachricht erhalten, ob wir noch in Santiago seien und Lust hätten am Abend zum Grillen vorbei zu kommen. Beim Grillen bin ich immer dabei und auch Constantin und Arne waren von der Idee angetan und so begaben wir uns Abends auf den Weg in einen der Außenbezirke Santiagos, um dort mit einem Teil von Paulinas Familia zusammen zu grillen. Es hätte wirklich keinen besseren Abschluss für Santiago geben können. „Gracias por la gran noche y la comida deliciosa.“

Nachdem wir Santiago verließen fuhren wir weiter in Richtung Süden und überprüften an einem Rastplatz die Spannung unserer Ketten. Seit der sandigen und salzigen Landschaft in Bolivien hatte besonders meine Kette deutliche Abnutzungserscheinungen gezeigt und auch hier zeigte sich, dass wir beide Ketten spannen sollten. Constantin bekam leider seine Schraube nicht auf und so beschlossen wir in der nächstgelegenen Stadt San Fernando einen Mechaniker mit größerem Schraubenschlüssel für einen besseren Hebel anzuhalten. Als wir bei dem Mechaniker ankamen, nutzte ich die Gelegenheit und fragte nach einer Einschätzung bzgl. der noch fahrbaren Kilometer mit meinem hinteren Kettenrad, da auch dieses mittlerweile ziemlich abgenutzt war. Als er das Rad sah, sagte er, dass ich es eigentlich sofort tauschen müsste, da ich so maximal noch 200 Kilometer kommen würde und danach alle Zähne weg wären. Da er aber kein passendes da hatte, riet er uns zurück nach Santiago zu fahren und es dort tauschen zu lassen. Irgendwie Da das gesamte Material (Reifen, Ketten und die undichte Federgabel) allerdings den Eindruck macht, dass wir unseren Weg ohne weitere Umwege fahren sollten, um nicht noch mehr Geld in die Motorräder stecken zu müssen, beschlossen wir uns erstmal eine Übernachtungsmöglichkeit zu suchen und einen anderen Weg zu finden. Nach ein wenig Recherche im Internet beschloss ich am nächsten Tag mit dem ersten Bus zurück nach Santiago zu fahren, dort ein Kettenrad zu kaufen und es wieder zurück in San Fernando einbauen zu lassen. Nachdem auch alles reibungslos geklappt hatte, konnten wir unsere Reise am nächsten Tag fortsetzen und kamen langsam in Richtung Patagoniens.

Als (geografisches) Patagonien wird das Gebiet zwischen den Flüssen „Rio Bio Bio“ und „Rio Colorado“ und der südlich gelegenen Magellanstraße bezeichnet, wobei es keine genaue festgelegte Grenze gibt. Da sich das Bild von Chile als Land für mich ab diesem Zeitpunkt komplett änderte und nichts mehr mit der eher langweiligen Wüstenlandschaft des Nordens gemeinsam hatte, widme ich mich Patagonien im nächsten Beitrag.

Abschließend ein Lachsceviche:

Neueste Kommentare