Ich möchte meinen letzten Artikel nutzen, um noch eine kurzen Bericht über Buenos Aires zu schreiben und ein Resümee der gesamten Reise zu geben.

Buenos Aires ist eine wirklich tolle Stadt, die uns noch ein paar sehr nette Tage zum Abschluss beschert hat. Da es in der Stadt eine sehr lasche Gesetzgebung bezüglich Graffiti und Street Art gibt, strotzt die ganze Stadt nur so von beeindruckenden Bildern und lässt sie so unglaublich bunt werden. Es gibt in der Stadt aber nicht nur tolle Bilder sondern auch eine beeindruckende Buchhandlung. Das „El Ateneo Grand Splendid“ ist ein ehemaliges Theater welches 1919 eröffnet und im Jahr 2000 in die heute Buchhandlung umgewandelt wurde. Neben der Kultur hat Buenos Aires aber auch sehr tolles einheimisches und überregionales Essen zu bieten. Neben dem „klassischen Steak“, welches wir im angeblich besten Steakhaus von Buenos Aires gegessen haben, wurden wir von ein paar Venezolanern in deren Restaurant eingeladen, wo uns von ihnen typische Köstlichkeiten aus Venezuela zubereitet wurden. Sehr lecker!

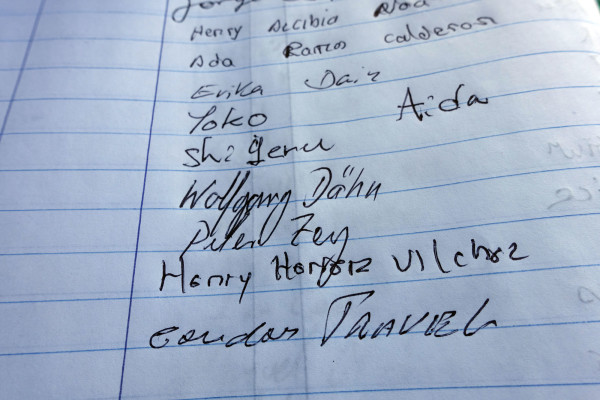

Glück im Unglück hatte ich bezüglich meines Motorrades. Seit Mitte Dezember war ich auf der Suche nach diversen Möglichkeiten, was ich mit meiner BMW machen kann. Aufgrund der Feiertage hat sich die Suche allerdings deutlich schwieriger gestaltet, da ich nur sehr schleppend Angebote über einen Rücktransport erhalten habe bzw. Infos ausfindig machen konnte, wie die rechtliche Lage bzgl. des Verkaufs in Argentinien aussieht. Das erste Angebot, welches ich über einen Rücktransport erhielt, war mir deutlich zu teuer und außerdem fand ich sehr schnell jemanden, der starkes Interesse an dem Motorrad hatte und es mir zu einem sehr guten Preis abkaufen wollte. Leider wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht, dass der Verkauf eines gebrauchten Fahrzeugs aus dem Ausland in Argentinien nahezu unmöglich ist. Auch die Tatsache, dass der Interessent Roman offiziell Italiener ist, hat uns nicht dabei helfen können das Eigentum an dem Motorrad sauber zu übertragen. Einen Großteil meiner Zeit in der Stadt habe ich damit verbracht von Behörde zu Behörde zu laufen, um einen Weg zu finden das Motorrad doch irgendwie verkaufen zu können… Erfolglos. Das Problem ist, dass in Argentinien (die gleiche Gesetzgebung findet man auch in den umliegenden Ländern) kein gebrauchtes Fahrzeug aus dem Ausland angemeldet werden darf. Ich habe das Motorrad temporär importiert und ich muss nach jetzigem Stand höchstpersönlich nach spätestens acht Monaten inklusive des Motorrads wieder ausreisen. Leider habe ich diese Information erst viel zu spät erhalten, sodass mein Motorrad jetzt immer noch in Buenos Aires auf mich wartet. Der große Vorteil ist allerdings, dass ich nun genügend Zeit habe, alles für einen Rücktransport vorzubereiten, das Motorrad kostenlos bei Roman geparkt ist und es schlimmeres gibt, als nochmal nach Argentinien zu müssen 😉

Und das Essen:

Resümee

Wer den ersten Artikel der Reise gelesen hat, weiß dass wir in Alaska mit einer größeren Verspätung ankamen als gedacht und eigentlich am Flughafen hätten übernachten müssen, weil wir nicht an unsere Motorräder gekommen wären. Aber schon in den ersten Minuten trafen wir jemanden von Homeland Security, der für uns eine Extraschicht einlegte und somit einen reibungslosen Start unserer Tour ermöglichte. Diese enorme Gastfreundschaft, die wir hier bereits am ersten Tag erlebten, setzte sich in den kompletten USA fort. Sicherlich mehr als Hilfreich war der Fakt, dass Constantin und ich der englischen Sprache mächtig waren. Dadurch bekamen wir die Möglichkeit wirklich richtige Gespräche mit den Leuten zu führen, die uns meist auf unser Gepäck ansprachen. Was natürlich schon vorher klar war, ist mir dadurch nochmals vor Augen geführt worden: Eine Sprache zu sprechen hilft beim Reisen enorm und eröffnet einem deutlich mehr Möglichkeiten als ohne. Aber auch wenn der Kontakt zu den einzelnen Personen für mich einen der Hauptbestandteile der Reise ausmachte, gab es natürlich in jedem Land auch atemberaubende Landschaften, interessante Tiere oder exotisches Essen. Diese Dinge sind auch ohne Sprachkenntnisse erlebbar und genau das passierte, als wir nach Mexiko kamen. Es war wirklich ein Segen, dass wir in Tijuana bei Erik und Arturo sein konnten. Sie nahmen uns das unangenehme Gefühl, welches uns bis dahin bei dem Gedanken an Lateinamerika begleitete, da wir in den USA immer wieder gehört hatten, wie gefährlich es doch in Mexiko und dem weiteren Mittel- und Südamerika werden würde. Außerdem spricht Arturo perfekt Englisch, logischerweise auch perfekt Spanisch und hatte sichtlich Freude daran, uns im Alltag ein paar „Spanischstunden“ zu geben. Im weiteren Verlauf durch Mexiko merkten wir, dass die sprachliche Barriere durchaus dazu beitrug, dass wir weit weniger Einladungen zum Übernachten oder ähnlichem bekamen, schlicht weil wir die Leute nur mäßig verstanden und nur sehr eingeschränkt mit ihnen kommunizieren konnte. Mexiko bietet allerdings so viel, dass man dieses wahnsinnig tolle Land auch ohne Spanischkenntnisse genießen kann. Außerdem machten wir hier eine Erfahrung, die sich ebenfalls auf der gesamten Tour fortsetzte, die aber leider im nördlichen Teil des Kontinents etwas anders gesehen wird: Nicht jeder Mensch ist böse. Ganz im Gegenteil: Auch dort wurde uns, soweit es die Sprache zuließ, nach bestem Bestreben geholfen, wenn wir ein Problem hatten und mit zunehmendem Spanisch lernten wir im Verlauf der Reise auch wieder mehr Leute kennen, mit denen wir tolle Gespräche führen und eine schöne Zeit verbringen konnten. Das Problem ist einfach, dass sich bei nahezu allen Personen, die uns im Vorfeld gewarnt hatten, auf Nachfrage herausstellte, dass diese selbst nie in den jeweiligen Ländern waren, vor denen wir uns in Acht nehmen sollten. Sie hatten lediglich durch Erzählungen Angst bekommen und verbreiteten diese Angst wiederum durch Mundpropaganda weiter. Dabei ist gerade das Unbekannte das gewesen, was mich an dieser Reise immer am meisten gereizt hat. Ich kann daher wirklich jedem nur empfehlen, lediglich auf Leute zu hören, die selbst Erfahrung mit einzelnen Gebieten oder Menschen gemacht haben. Besser ist es jedoch seine eigenen Erfahrungen zu machen. So hatte mein Freund Arne, der uns in Santiago besuchte beispielsweise deutlich weniger Glück als wir. Nach zwei Tagen wurde er bereits in einem Taxi ausgeraubt. Er selbst hat aber dazu gesagt, dass dies seiner damaligen Freundin in seiner Wahlheimat Berlin auch passiert sei und daher kein Grund ist, die Tat eines Einzelnen auf das ganze Land zu beziehen. Es gibt natürlich überall auch schlechte Menschen, mir hat die Reise allerdings gezeigt, dass die Anzahl derer deutlich von den guten und hilfsbereiten Menschen überstiegen wird. Zur falschen Zeit am falschen Ort kann eben bedeuten, dass man ein paar Euro ärmer ist. Diese persönliche Erfahrung, die uns (Kopieren der Kreditkarte mal ausgenommen) glücklicherweise erspart blieb, ist allerdings auch etwas was man in einer anderen Art auf die gesamte Reise übertragen kann: Die gesamte Reise und alles was ich hier im Blog geschrieben habe, spiegelt lediglich meine persönliche Erfahrung wider. Ich wurde schon einige Male gefragt, was ich von der Reise am ehesten empfehlen kann. Ich nehme bewusst zwei Beispiele, um zu verdeutlichen, wieso ich darauf kaum etwas antworten kann: Den Full Throttle Saloon in Strugis und die Überfahrt mit dem Motorrad auf der Stahlratte. Der Full Throttle Saloon war die größte Bikerbar der Welt, ist zwei Wochen nachdem sich über eine Millionen Motorradfahrer in Sturgis eingefunden hatten aufgrund eines Kabelbrands komplett abgebrannt und existiert daher nicht mehr. Vor drei Wochen erhielten wir über Facebook die Nachricht, dass Cartagena die Bestimmungen bezüglich der Einreise von Motorrädern geändert hat, was zur Folge hat, dass keine Motorräder mehr über den Seeweg eingeführt werden dürfen, wie wir es gemacht hatten. Sowohl das Motorradtreffen in Sturgis als auch Motorradfahrer, die von Norden nach Süden fahren und eine Möglichkeit suchen, ihr Motorrad von Panama nach Kolumbien zu transportieren wird es weiterhin geben, aber eben nicht diese beiden Optionen. Es kommt also auf so viele Gegebenheiten an, dass es mir mittlerweile als falsch erscheint, einzelne Dinge der Reise zu empfehlen, ohne dass ich weiß wie eine Person reist, was die Person sehen will, wie viel Zeit sie hat etc. Letztendlich waren die spannendsten Momente der Reise die, in denen unvorhergesehene Dinge passierten. Das war, was die Reise letztendlich ausmachte und von einem normalen Urlaub unterscheidet. Innerhalb von 6,5 Monaten entwickeln sich so viele Facetten, die alle ihr eigenes Highlight hatten, dass mir in jedem Land mehrere verschiedene Dinge einfallen, wieso ich genau dieses Land empfehlen könnte. Gegen Ende mit jedem Moment damit rechnen zu müssen, dass ein Elektronikfehler das Motorrad wieder mitten im Nirgendwo stehenbleiben lässt, war beispielsweise etwas, was ich in einem normalen Urlaub nicht unbedingt haben wollte, auf der Reise aber mit zu den Dingen gehört, die es zu etwas spannendem werden ließen. Ich habe während der Zeit durch solche Vorkommnisse erlebt, dass man schon irgendwie eine Möglichkeit findet, um weiterzukommen und einfach positiv und erfinderisch in die Zukunft blicken muss. Daher ist auch die Frage, was mir am besten an der Reise gefallen hat, schlicht nicht zu beantworten. Der Weg von Alaska nach Argentinien ist ein zusammenhängendes Projekt gewesen und hatte zu jederzeit etwas, was die Reise zu dem werden ließ, was sie letztendlich war. Dazu zählten auch die eher unschönen Dinge, die wir sahen. Extreme Armut, Städte, die im Müll versanken, Drogenabhängige und ein anderer Motorradfahrer, der die gleiche Tour wie wir machte, aber leider aufgrund eines schweren Unfalls in Kolumbien verstarb, führten mir immer wieder vor Augen, wie glücklich ich mich schätzen kann, dass ich gesund bin und abgesehen von der Möglichkeit diese Tour überhaupt machen zu können auch sonst ein Leben führen kann, wie ich es mir vorstelle. Leider gibt es zu viele Menschen auf der Welt, die diese Möglichkeit nicht haben…

Zwei Dinge möchte ich hier in jedem Fall hervorheben, die mir die Reise wirklich sehr angenehm gemacht haben. Mein Anzug der „Touratech Compañero“ ist auf der Reise zu einer Art zweiten Haut für mich geworden. Da wir fast jeden Tag mit dem Motorrad unterwegs waren, hatte ich auch den Anzug fast jeden Tag an und egal ob es kalt war, geregnet hat, gestürmt hat oder über 40°C heiß war, der Anzug hat bei jedem Wetter genau das geboten, was ich als Fahrer benötigte. Zur Sicherheit kann ich erfreulicherweise nichts sagen, da ich keinen Unfall hatte. Das Sicherheitsgefühl, das der Anzug vermittelt, ist aber auch nach knapp über 45.000 Kilometern immer noch sehr positiv. Außerdem ist der Anzug wirklich unglaublich bequem. Teilweise bin ich daher auch selbst nach unserer Ankunft am Zielort noch in den Klamotten geblieben und habe ihn nur zum Schlafen abgelegt. Da das Material zudem Mückendicht ist, hatte ich in Alaska einmal die Idee in dem Anzug zu schlafen, muss aber davon abraten, weil die Grenzen des Komforts hier aufgrund der Protektoren doch überschritten werden. Alles in allem bekommt man für sein Geld ein hervorragendes Teil.

Als zweites möchte ich die Betreuung durch meine Naspa Bankberaterin Emine Özaslan hervorheben, auf die ich jederzeit zählen konnte. Mir wurde in den USA leider die Kreditkarte kopiert und während wir in Tijuana waren, habe ich angeblich in New York eingekauft. Ich hatte natürlich eine zweite Karte für den Notfall dabei, allerdings musste das Limit so schnell wie möglich angehoben werden, da aufgrund der gesperrten Hauptkarte nun alles über diese Karte lief. Die neue Karte wurde mir ebenfalls schnell zugestellt und ob ich nun eine Überweisung tätigen musste oder aufgrund eines Problems in meinem online Account eine schnelle Umsatzauskunft brauchte, ich konnte mich immer auf Emine verlassen. Selbst während sie krankgeschrieben war, hat sie trotzdem alles eingeleitet, sodass unverzüglich alles durch ihren Vertreter Sascha Lippert erledigt wurde. Persönlich würde ich auf solch einer Reise aber zukünftig nicht nur mit zwei Master Cards losziehen, sondern auch eine Visa oder EC mitnehmen, für alle Fälle.

Den letzten Part möchte ich meinem Reisegefährten Constantin widmen, da ich auch diesbezüglich extrem unterschiedliche Meinungen im Vorfeld und auch während der Reise gehört habe. Personen, die eine Reise mit mehreren Personen (auch mit Freunden) starteten und nach kurzer Zeit schon nicht mehr miteinander klar kamen, sodass sie sich trennten und alleine weiterreisten. Ich hatte im Vorfeld aufgrund dessen immer wieder mal Bedenken, ob wir es schaffen würden die komplette Reise gemeinsam durchzustehen oder ob auch wir irgendwann einfach genug voneinander haben würden. Komplett unterschiedliche Herangehensweisen an die Planung und etwas unterschiedliche Erwartungshaltungen an die Reise machten das Gefühl nicht unbedingt besser. Aber auch hier hat sich bewährt, dass wir uns einfach beide locker gemacht haben und daher so gut wie nie aneinander gerieten. Nicht nur, dass es einige Dinge vereinfacht hat zu zweit zu reisen, war es einfach zu jederzeit toll einen guten Freund dabei zu wissen und diese grandiose Erfahrung zu teilen. Da somit für mich auch Constantin ein Teil der Reise war, würde ich sie jederzeit auch wieder gemeinsam mit ihm machen.

Abschließend möchte ich auch denen Danken, die hier im Blog mitgelesen haben und den vielen Leuten, die mir geschrieben haben und teilweise wirklich gute Tipps gegeben haben. Ich war tatsächlich ziemlich baff, dass weit mehr Personen, als ich erwartet hatte, auf meiner Seite waren. Ich hoffe, dass zumindest ein paar Leute, die sich vorher nicht getraut hätten, dadurch den Mut finden, auch einfach mal den Schritt zu gehen und für eine längere Zeit zu reisen. Es gibt einem so viel mehr, als man dadurch verlieren könnte.

Neueste Kommentare